REVIEW

ワイルドサイドを歩け!AMIの気まぐれロック・コラム

AMIが雑誌やブログなどに気まぐれで綴ったレコードのレヴューをご紹介。

古~いロック&駄文につきご容赦ください。

「カンタベリー系」・・・と聞いただけで金持ちのボンボンたちの手慰み的インテリ臭が鼻に付く、という向きもあるかもしれない。 オレも普段そんなには聴かないが最近ジワジワとこのアルバムの滋味が分ってきたような、秋の気配と共に。ロバート・ワイアットが画策したマッチング・モールのこの2ndには、前作に入っていた「オー・キャロライン」のような誰にでもわかり易い名曲と呼べるような曲もなく、ワイアットお得意の“スキャット”もほとんど聴かれない。出口を見失ったまま混沌と攻撃性を増幅させながら曇り空の下どんよりと郊外の宅地造成地の草むらの中に横たわり夕べの悪い夢の続きをむさぼり続けている。 草むらの中ではスズムシやコオロギがコロコロ鳴き、その他数多のムシがギチギチ羽をこすり合わせて鳴いている(傍らにはビールの空き缶や千切れた東スポなど)。ムシメガネで拡大すればそれら小さな生命体の生き死にが手に取るように分かる。そんな宇宙の片隅の更にミクロコスモスな日常の光景を音像化したらこんな音になるんじゃなかろうか? 或いは、畳の部屋の隅っこの木の机の前に正座し真夜中にトンボのH3くらいの硬い芯の鉛筆で独り因数分解を解いている心かもしれぬ。本盤唯一まっとうな(?)歌モノともとれる枯れた味わいの「GOOD SONG」がアルバム全体にイカの沖漬けのようなコクを添えている。プロデューサーのロバート・フィリップ(キング・クリムゾン)は果たして何を想ったか。

/ MATCHING MOLE

1972年

うっかりピザに掛け過ぎたタバスコを舐めているとZZ-TOPが聴きたくなる。100円で見つけた73年の3rdアルバム。 まるで90年代のグランジブームを予見したかのようなモダンな音の空間処理に目を見張る。これが73年録音とは!ジョン・スペンサーだのスティーヴ・アルビニの諸作にその道は確かに通じている。 事実、アルビニは「レイプマン」時代にZZ-TOPの曲をカバーしているではないか。真空状態のミカン箱の中で叩いているようなデッドなドラムだのサランラップ10枚重ねた裏から息を殺して唄ってるようなヴォーカルなど、このアルバムで聴ける音の数々はアルビニのプロデュースワークに影響与えているんじゃなかろうか? 人情は厚いがガラガラヘビの背中ほどに湿度は極度に乾いている。音はぶっ太いが濁りがなく明瞭である。ストーンズのアンジーを想起させるようなメランコリーなA-5では捨てた女をふと思い出してしまった真昼のひなびた酒場のカウンター、国境にて。小皿叩いてチャンチキおけさが始まるのかと思いきやパンツも履かずにブギに突進するB-3。 背中にナイフが刺さったまま立ち小便をしてカメラに向かってピースサインを出すラスト曲はさらにダルなブギで積み上げたマーシャルアンプの彼方に放し飼いになったニワトリの20羽ほどと朝焼けの空が見える。足元にシャレコウベ。口に含んだテキーラ(電気ブランでも可)をギターに吹きかければ、無駄なコードチェンジは不要。ワン・コードとブギのリズムがあれば地平線の彼方まで走り続けられるゼ、このポンコツ・トレーラーと。バッテーリーの中にはサボテンと血と砂とオンナの涙の3滴ほど。

/ ZZ-TOP

1973年

自分の手のひらをじっと見つめてみる。そこに流れる青い血管の筋やシワとシワの複雑な絡まりを見ていると自分の力ではどうにもならない運命やら目には見えない巨大な力を背中越しに感じずにはいられない。一晩だけベッドを共にした女のことや昔飼っていたプードルのことや目の前のコップの中で溺死してプカプカ浮いているハエの死骸のことなどに思いを巡らせてみる。輪廻転生などあるものか?そんなものあるわけない、だいいち科学で証明できないではないか、と理性で分かっていてもそれを信じたい気持ちもどこかにある。たしかに今オレは生きている。しかし、こうしてオマエと裸で向き合うテーブルの上の朝食のハムエッグの黄身がたとえ土星の色をしていたとしても驚くことはないし、オレの遠い祖先がミジンコだのミドリムシだのと聞かされてもにわかに信じ難いが、ジョブライアスの歌を聴いていると案外そういうもんかいなと思えてくるから不思議だ。デヴィッド・ボウイがジギー・スターダストだとか言って化粧して両性具有の異星人を演じてみてもこのジョブライアスの“成りきりぶり”の前では書割に描いたエイリアンもどきに過ぎなかったのではないか。道半ばにしてエイズで他界。今じゃ「デヴィッド・ボウイになれなかった男」という有難くない宣伝文句が付いて回るが、本アルバムにじっと耳を傾けて聴いていると確実に本家を超える瞬間もあり。彗星のように現れ塵のように消えていったこの男の哀歌およびR&Rのドラマチック性は、実験用エシャレーの上にぶちまけられた青白い体液を培養してもなお余る。

/ JOBRIATH

1973年

すでに性器と前頭葉の一部は機械化の兆しが見て取れるが全身アンドロイド化には程遠い、ゲイリー・ニューマンの髪の毛がまだ健在だった頃の「チューブウェイ・アーミー」名義での78年デヴュー作。正直、このヒトにそんな入れ込んだことがないのだが、このアルバムだけはたまに聴く。基本は3ピースのバンド演奏によるテクノポップ前夜祭+ハードロック少々。8ビットのCPU回路と9V電池と石炭のみで駆動しているためときどきモタったり走ったりはご愛嬌。等身大の力士の形のハリボテの中に人間が入ってわざわざ紙相撲とってるみたいなぎこちなさとまどろっこしさ。こういうのを酔狂と言うのか。さらに、全体に漂うどこかぶっきらぼうな立ち振る舞いはブリーフを裏表さかさまにはいているのを指摘された時の照れ笑いのようだが目は笑っていない。いまだに未来はバラ色と信じて疑わぬ世の能天気な阿呆どもをチカラ技で畳にねじ伏せるような酸味を伴う粘っこいヴォーカルが土足で家に上がってきてアグラをかいている午後3時ぐらい。

/ TUBEWAY ARMY

1978年

AMIが選ぶ、今夜の「男ジャケ」

/ BRYAN FERRY

1974年

男ならプールサイドに白いタキシードでキメていつかは立ってみたいと思うだろう。男ならタキシードのままプールに飛び込みたくもなるだろう。プールの底の竜宮城にはシャンパンと死人の様な美女が待っているのだろう。

/ BOB WELCH

1977年

ツェッペリンもどきのハードロックに飽きると一変して軟派なAORへと転身したのが功を奏した。田中康夫じゃなくたってイイ女に顔をペロペロされて悪い気を起こす男もいないだろう。薄い胸毛が情欲を秘める秋の夜長に。

/ PRINCE

1980年

素っ裸に鋲打ち皮ジャン+バンダナ+ビキニパンツで皇居の前歩いたら捕まるかしら?姉貴のパンスト盗んで夜中に喘いでるクール過ぎるファンクネスは人口甘味料の後味もエクスタシーだと解く。俺も今夜はビキニです。

/ LEONARD CHOEN

1984年

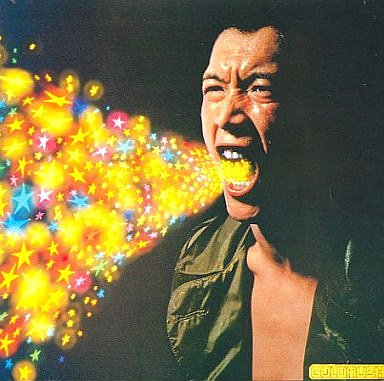

接写し過ぎてピンボケしちゃうくらい俺の世界噴出ジャケ。男のオレが聴いても妊娠してしまいそうなディープ過ぎる歌声は男・女・聖・俗の世界を笹の葉っぱの船に揺られて彼岸と此岸を行き来しながら今日もお遍路さん。

/ 矢沢永吉

1978年

人間は素手で地面掘って地球の反対側へだって行けるもかもしれない、と思わせる熱い根性もあるが、夏になると聴かずにはいられぬ名曲「時間よ止まれ」の気だるさが温いコーラのビンの中で発酵中の小麦肌美人を妄想。

/ 杉良太郎

1980年(シングル盤)

君は人のために死ねるか?と問われれば、死ねない、と即答するオレは太宰治にもなれなくて・・・。杉さま主演の刑事ドラマのテーマ曲にしてラップのような読経のような右翼のようなそれは都市生活者への有難い応援歌。